“La domenica è un venerdì santo. Il Natale, una quaresima.

Se devo pensare al momento più brutto, penso sia Natale. Gli altri sono tutti felici, c’è una grande gioia diffusa, tutti si fanno i regali. Senti quasi la musica nell’aria.

Io non ho nemmeno i soldi per un caffè.

Vorrei essere ricco. Prima per pagare tutte le bollette e poi fare un regalo a mia moglie. Se lo merita. Si spacca la schiena per tutti e due. Lavora da una luce all’altra. Mi dico che devo pensare positivo: così a Natale faccio un regalino, una sciocchezza solo per farle capire che ci tengo, che mi ricordo. Che, per me, mia moglie è importante. E mi sembra di essere scemo a pensare che quel niente che le ho regalato vada bene. Che anzi nella disgrazia sono fortunato che lei compie gli anni il 26: così con un regalo solo sono a posto. Poi mi rendo conto che è un ragionamento da scemo e mi prende tristezza. E ritorno a contare le ore. Quante ore ci sono di qui a 7 anni?”

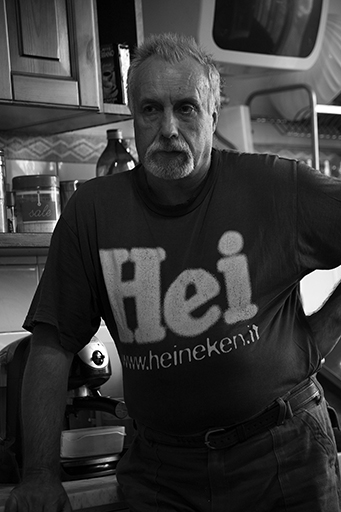

Arturo Roberto Tortorici ha sessant’anni. Da tre è disoccupato. Gli mancano 7 anni giusti per andare in pensione. Per arrivare a prendere cioè, quattro soldi, che sono pochi, ma sono sempre meglio del niente di ora. “E pensare- ricorda – che nonostante abbia lavorato a lungo in nero e senza contributi ho 36 anni di marchette”

Adesso è diventato un free climber della sopravvivenza.

Si aggrappa a mani nude a ogni opportunità per tirare avanti, per trovare un’occasione con cui integrare lo stipendio della moglie che supera di poco i mille euro al mese.

“Spendiamo 510 euro di affitto. Poi dobbiamo mangiare, poi, soprattutto, dobbiamo mantenere in vita un’auto scassata che costa di assicurazioni e benzina una piccola fortuna, almeno 150 euro ogni mese. Mia moglie lavora a quaranta chilometri da casa. Alla mattina presto, quando inizia il turno, non ci sono né treni né bus. Peggio ancora alla sera. E’ un lavoro faticoso, duro. Gli orari sono massacranti, oltre ai turni c’è la fatica degli spostamenti.

E lei non sta nemmeno tanto bene di salute. Ma è la cosa più decente che abbiamo trovato e quelli che Susy porta a casa sono soldi benedetti. Senza il suo stipendio, senza la sua fatica, saremmo alla fame e senza un tetto.

Quando parte, e quando so che torna, mi incollo al telefono sperando che non chiami, che il viaggio sia tranquillo.

Una volta si è trovata paura e mi ha subito telefonato.

Io stavo male due volte: per lei che era terrorizzata e per me che non potevo andarle incontro.

Quando ti licenziano, quando perdi il lavoro non è solo la fine della tranquillità economica e sociale. Ma è la presa di coscienza che sei diventato prigioniero della tua povertà. Sei un uomo con riflessi e comportamenti differenti da quelli di prima. Un’altra persona.

Non hai più spazi, libertà di agire, la tua dignità va in frantumi: se ti offrono un caffè, glissi perché poi ti tocca restituirlo e non hai i soldi, perché se tua moglie è in auto che sta piangendo di paura devi solo sperare che la macchina non si fermi e che quei due scemi che le stanno dietro, si stanchino. La vita del disoccupato e fatta di cascame. Oggi giorno ne collezioni un pezzo nuovo. Ma è una collezione triste e di cui faresti a meno. Un immenso puzzle di merda.

Quella di Arturo (“Arturo? sì mi chiamo Arturo, ma per tutti sono Roberto”) è la storia simbolo di una provincia, quella di Savona, che nel corso degli anni si è dissanguata con un lento e sistematico declino e impoverimento.

Se dovessimo raccontare la storia del mondo del lavoro di un luogo che è passato dalla piena disponibilità di posti alla sottoccupazione e poi a una irreversibile disoccupazione dovremmo raccontare la storia della provincia di Savona.

E se, di questa storia, dovessimo tratteggiare una figura simbolo, quella di Roberto potrebbe essere la madre di tutte le storie.

Roberto incomincia a lavorare giovanissimo. Ha fisico prestante e mani capaci. Soprattutto ha buona volontà. Non stiamo raccontando la storia di uno che s’imbosca, che punta a una vita sottotraccia, cercando di acquartierarsi in un lavoro che rende, non costa fatica, avendo, come mantra della ricerca, solo lo stipendio.

Roberto Tortorici inizia a lavorare giovane, non ha specializzazione, ma è capace a fare tutto. E quello che non sa, impara. Inizia alla CONFER di Quiliano, poi la S.I.V.I.S (Società Italiana Vetri Speciali) di Vado ligure, una vetreria che ha anche buon mercato. Ma questa è la storia dello svenamento di Savona. E Vado Ligure con Quiliano, in altre epoche, gangli vitali, della provincia, in questo momento storico sono fra i primi centri ad accusare i contraccolpi della disfatta.

Le avvisaglie sono gli stati di crisi e l’azienda traballa, poi arriva la cassa integrazione, poi la disoccupazione senza ritorno e bisogna di nuovo cominciare a darsi da fare.

È il periodo però, che volendo, si può cambiare in corsa. Ecco così per Roberto, nel 1975, un posto alla PTB, ditta di pulizia dentro la Centrale Termoelettrica d Vado Ligure, poi alla Sirma refrattari.

Per chi conosce la storia di questa provincia sono nomi noti, ma sono anche gli indicatori di uno stillicidio occupazionale che gradualmente circoscrive i limiti di uno sviluppo industriale diffuso. Nella mappa del lavoro della provincia si restringono le oasi, i centri cioè destinati all’occupazione, mentre si dilatano i deserti che hanno nomi angoscianti: cassa integrazione, occupazione di ripiego, licenziamenti, chiusure.

Alla Sirma Roberto crede di aver vinto un terno al lotto, ma nel 1984 chiude.

E inizia una nuova rincorsa al posto. Bussa a tutte le porte, sfrutta le amicizie, le informazioni sindacali, i “passa parola”, e perché no le raccomandazioni di quanti lo hanno conosciuto sui cantieri. Roberto è uno che sa guadagnarsi fiducia, ha un fisico possente, è capace a fare un sacco di lavori, non si tira mai indietro, non sembra avere paura di nulla: dai ponteggi alla guardia giurata le prova tutte.

“Il lavoro non mi ha mai spaventato, tantomeno la fatica fisica. Anche per ore continuate. Sapete cosa vuol dire lavorare in un’impresa di ponteggi? Vuol dire tirare su in continuazione tubi di ferro, assi pesantissime, snodi metallici e non fermarsi mai.

Lavoro per 4 anni in un’impresa di questo tipo. Sono giovane, devo pensare alla famiglia e ai figli. Mi sono sposato, separato, risposato di nuovo. La fatica non mi spaventa, ma il lavoro diminuisce.

È sempre di meno. Gli imprenditori non riescono a reggere il ritmo del mercato, a sostenere gli attacchi al ribasso della concorrenza. Una volta non c’erano i controlli che ci sono adesso, una volta era il far west. E i buoni non vincevano mai. Ti andava bene se cercavi di rimanere a galla e inseguivi lavoretti, un posto per mettere insieme due lire. Ma se sei corretto, se hai i dipendenti assunti con la prassi di legge, se dichiari tutto, non ce la fai reggere un mercato senza regole, senza schemi, dominato da ditte improvvisate e spregiudicate. Si fa presto a dire qualità, ma poi domanda e offerta sparigliano le carte e la tua mano non arriva mai.

Il mio titolare non ha retto il passo. È stato schiacciato da questo sistema che è cinico, impietoso e non dà scampo”.

Parlavamo di una storia simbolo, ed è così. Questa è una storia di dolore, tanto, di frustrazione, tantissima, ma anche di sofferenza e di morte. C’è anche un po’ d’amore e non è poca cosa, anzi è quello che consente di sopravvivere, ma il resto arriva a fiumi, ondate continue, uno tsunami che travolge la vita.

Una storia simbolo, dicevamo. E infatti il capitolo nero ha pagine che non si possono cancellare e restano scolpite nel tempo e nella mente. Nel 1988 il datore di lavoro di Roberto non riesce più fare fronte al carico psicologico e finanziario di un accerchiamento senza sbocchi. E si uccide.

Impiccarsi sembra essere l’ultima spiaggia di un imprenditore che ci tiene alla propria faccia e alla propria storia, ma non risolve il problema a chi resta. Anzi. Chi perde il lavoro è sconvolto dall’ineluttabile e si sente due volte solo: ha perso il lavoro perché la ditta chiude, ma gli manca anche il faro sul quale puntava ogni giorno per andare avanti.

Roberto inizia un’altra peregrinazione. Non avere certezze, vivere da precario potrebbe minare le fibre più integre, ma non la sua. Lui ha una storia famigliare forte, Susy, sua moglie, gli fa da puntello, sostegno, complice e amica. Hanno un’intesa rara e se anche la vita li travolge, ogni ondata li trova sempre uniti, sempre compatti, mai rassegnati. E così lui riprende la sua caccia al lavoro: prima in nero per qualche ditta di ponteggi, poi alla Coop Sabazia, che da queste parti ha un nome importante, anche se quello che gli viene proposto è soltanto un lavoro a chiamata.

“Era poca roba – racconta, ma non ti sentivi uno scarto, pensavi di avere ancora delle opportunità e poi non pesavi sul bilancio di casa. Insomma, poco, ma qualcosa a casa portavi. In una famiglia non si guarda a chi porta di più, ma per me era importante non sentirmi un peso morto”.

Ma anche la Coop Sabazia nel 1997 fallisce ed è un altro sbattere il muso. Roberto ha quant’anni e una famiglia che cresce e lui torna a barcamenarsi da una parte all’altra.

È quello che, in quegli anni, con identica forza, determinazione, ma anche disperatamente hanno fatto un mare di disoccupati.

Un lavoro fatto alla bell’e meglio, in gergo, si dice tappullo. In quegli anni molti lavoratori si salvano dalla disperazione con i tappulli. Lavoretti in nero, sottopagati, improvvisati. La disperazione che consente, dal laureato all’operaio specializzato di guadagnare due soldi anche facendo un lavoro che non è il proprio, ben oltre il limite dello sfruttamento, mortificante. L’ingegnere che s’inventa commesso, l’elettricista che s’improvvisa cameriere. Ti sembra di aver vinto alla lotteria se puoi fare il bagnino per una stagione e speri solo che ti riconfermino anche la prossima. E sgomiti con moltitudini di ragazzi, prestanti che arrivano dal mondo dello sport, che ti contendono quel trespolo con tutte le loro forze. È una guerra fra poveri dove si lotta per tre o quattro stipendi all’anno.

Giovani o adulti, bisogna essere sempre pronti a saltare sull’opportunità e, quando succede, non farsela scappare.

A Roberto, dopo tanti tappulli in nero, capita un lavoro vero di ponteggiatore nella centrale termoelettrica di Vado. È in una ditta appaltatrice, una delle tante che prospera grazie all’indotto. Sembra il porto sicuro, tanto atteso, ma, soprattutto, significa uno stipendio adeguato. E dal 2009 al 2013 lo è.

La Centrale termoelettrica di Vado Ligure è una presenza che si nota: dal mare o arrivando dall’autostrada, persino da Genova si staglia contro le montagne. Due ciminiere altissime, con le luci rosse, con i cortili illuminati da riflettori potenti. E sempre al centro di munifiche concessioni. Con i contributi che elargisce al Comune di pertinenza, Vado Ligure, vive lo sport, prospera l’assistenza, si finanziano iniziative benefiche, tutti, insomma, bussano alla Centrale per avere un posto di lavoro o un po’ di soldi. Tutti o quasi tutti. Infatti.

Due ciminiere cariche di veleni, sentenzia Procura al termine di un’indagine lunga e tribolata, e così il giudice la chiude. Una manovra, tuonano lavoratori e sindacati, per accontentare gli ambientalisti che segnalano da anni come l’incidenza di polveri e fumi comprometta la salute di un intero comprensorio. Qualche commento fuori dal coro però fa rilevare che tutto questo sembra un’abile orchestrazione per “farsi” chiudere la fabbrica che non aveva più produttività e quindi bypassare la mobilitazione sindacale e le ritorsioni politiche.

Intanto, mentre si cavilla, decine di operai finiscono senza lavoro. E, per una provincia già al collasso, è una devastazione, sia per gli operai messi in mobilità sia per l’indotto. Sono centinaia di persone, fra occupati e le loro famiglie che si trovano, improvvisamente, alla fame e senza possibilità di sostentamento.

Una galassia di contratti da sei mesi in sei mesi che improvvisamente si svuota e rimane, letteralmente, in mezzo a una strada.

“Avevo un nuovo contrato fino al marzo del 2014, ma è dal settembre 2013 che sono a casa. È stata una mazzata. Un colpo da KO perché improvviso, un dramma perché alla mia età chi mi prende più lavorare?

Roberto Tortorici non è uno che si arrende, non è di quelli che rinuncia, ma di questi tempi, a sessant’anni suonati diventa davvero dura.

Ma come detto, lui non molla e se c’è una possibilità la coglie al volo. Dicevamo un free climbrer del lavoro.

Il suo appiglio estremo, in questi giorni, si chiama Caritas. Grazie ad un accordo fra Caritas e Comune di Savona c’è l’opportunità di una borsa lavoro. Sono 400 euro al mese, di cui 30 se ne vanno già per l’abbonamento della corriera. Ma 370 sono una garanzia di dignità. Ogni giorno, per 4 ore, Roberto si presenta alla sede della Caritas o nei suoi magazzini e sistema i distributori di sapone e carta degli enti pubblici. La Caritas raccoglie quelli non funzionanti o danneggiati e li rimette a posto. “Per una settimana sono rimasto a lavorare da solo perché i capi erano in ferie e io c’ho dato dentro senza fermami. Sentirsi, utile, considerato, non dico indispensabile, ma affidabile è una cosa che mi ha fatto rinascere. Certo i soldi sono pochi e vorrei lavorare di più. Se penso che anche questo è un contratto che sta per finire e fra qualche settimana tornerò a riguardare tutto il giorno l’orologio mi sembra di impazzire. Però cerco di non pensarci. Adesso ho un lavoro, mi dico, tanto o poco, non conta. Non sono un peso, non sono un peso…

Quando lo stipendio correva, non c’erano problemi. Non facevamo follie. Siamo abituati a vivere semplicemente. La pizza una volta al mese, magari si spendeva di più per l’auto, io e mia moglie ne avevamo una a testa, ma non dovevi temere i soldi come adesso. Sapendo che basta il minimo imprevisto per buttarti nel panico. Oggi andiamo, ogni anno, tre giorni a Lucca, a casa di una mia cugina. Abbiamo solo le spese del viaggio. Ma anche così, sembra un lusso che non ci possiamo permettere. Perché quando non hai i soldi non puoi andare al bar, non puoi vedere un film, salire su un bus e andare a fare un giro. Perché non puoi permetterti di offrire da bere a nessuno e neanche di accettarlo: che poi dopo ti tocca ricambiare. Fortuna che d’estate, qualcuno mi carica sulla barca e andiamo a pescare. Lì non pensi, ma il cuore è sempre gonfio.

A me manca solo la mia dignità di uomo che lavora.

La nostra è una famiglia felice: mia figlia Michela ha due ragazzi, Sabrina di 15 anni e Andrea di 5. Vivono lontani e io non posso nemmeno fare il nonno. Non li vedo, non li posso raggiungere, non li posso tenere con me, mai, neppure d’estate. Qualche telefonata, ma non mi basta. L’altro mio figlio, Alex, vive ancora con noi, anche lui fa un lavoro precario, ma deve pensare alla propria vita.

Io, invece, vorrei sudare, faticare, ma sono qui che mi riduco a fissare il passare delle ore. La domenica, poi non finisce mai.

Guardo l’orologio, porto il cane a fare due passi. Lui mi guarda, io lo fisso, non chiede mai niente. Si vede che ha imparato…”.

Alle pareti Deepest , disco dei Deep Purple. Un vinile incorniciato in una teca di legno. È uno dei tanti mobili d’arredo che Roberto ha costruito per la casa. Dal portacanne per la pesca, ai tavolini, alle scaffalature. Con le mani sa fare tutto. Vicino al giradischi un Cd del figlio, che la moglie cerca di nascondere:”Jovannotti, mah, mi mette una tristezza….”

Il cane, un meticcio nero, si chiama Ax come il dj: questa coppia ha un’anima rock.

“Una volta andavamo anche ai concerti, adesso di musica parliamo soltanto, non vale nemmeno più la pena di sognare”.

Ma c’è qualcosa, a parte i debiti da pagare, che desidererebbe, qualcosa di cui ha nostalgia?

“Sì poter andare al bar e prendere un caffè con la focaccia senza dovere niente a nessuno e poi…Poi comprarmi la punta di un trapano. Quella della punta del trapano e proprio una cosa che mi manca…”.

Estate 2017

e’ un quadro preciso della società di oggi. e non c’è niente da dire quando tocca un amico. mi viene da piangere.